Tag: plateformes

Dans la revue ADN (3 avril 2017)

Dans le numéro 10 de la revue ADN, une longue interview sur données personnelles, pouvoir des GAFAM et surveillance de… read more Dans la revue ADN (3 avril 2017)

Marché du travail : entre automation et modèles pré-capitalistes (Alternatives Economiques, 28 mars 2017)

Dans le magazine Alternatives Economiques, Franck Aggeri, professeur de management à Mines ParisTech, fournit une analyse en quatre temps de… read more Marché du travail : entre automation et modèles pré-capitalistes (Alternatives Economiques, 28 mars 2017)

![[Séminaire #ecnEHESS] Mary L. Gray “Amazon MTurk: les coulisses de l’intelligence artificielle” (10 avril 2017, 17h)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/03/DataAIsuggest.jpg)

[Séminaire #ecnEHESS] Mary L. Gray “Amazon MTurk: les coulisses de l’intelligence artificielle” (10 avril 2017, 17h)

Enseignement ouvert aux auditeurs libres. Pour s’inscrire, merci de renseigner le formulaire. Pour la séance du 10 avril 2017 EHESS… read more [Séminaire #ecnEHESS] Mary L. Gray “Amazon MTurk: les coulisses de l’intelligence artificielle” (10 avril 2017, 17h)

Qui entraîne les IA et les drones ? Les internautes (Le Figaro, 22 mars 2017)

Dans Le Figaro no. 22586, en kiosque le mercredi 22 mars 2017, un article sur les liens entre digital labor… read more Qui entraîne les IA et les drones ? Les internautes (Le Figaro, 22 mars 2017)

Digital labor, privilège et invisibilisation de la pénibilité (grand entretien dans Le Monde, 11 mars 2017)

Le quotidien Le Monde démarre une enquête sur le digital labor. Le coup d’envoi ? Cette interview que j’ai accordée… read more Digital labor, privilège et invisibilisation de la pénibilité (grand entretien dans Le Monde, 11 mars 2017)

![[Séminaire #ecnEHESS] Nikos Smyrnaios “Les GAFAM : notre oligopole quotidien” (20 mars 2017, 17h)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/03/dislike.png)

[Séminaire #ecnEHESS] Nikos Smyrnaios “Les GAFAM : notre oligopole quotidien” (20 mars 2017, 17h)

Enseignement ouvert aux auditeurs libres. Pour s’inscrire, merci de renseigner le formulaire. Dans le cadre de notre séminaire EHESS Etudier… read more [Séminaire #ecnEHESS] Nikos Smyrnaios “Les GAFAM : notre oligopole quotidien” (20 mars 2017, 17h)

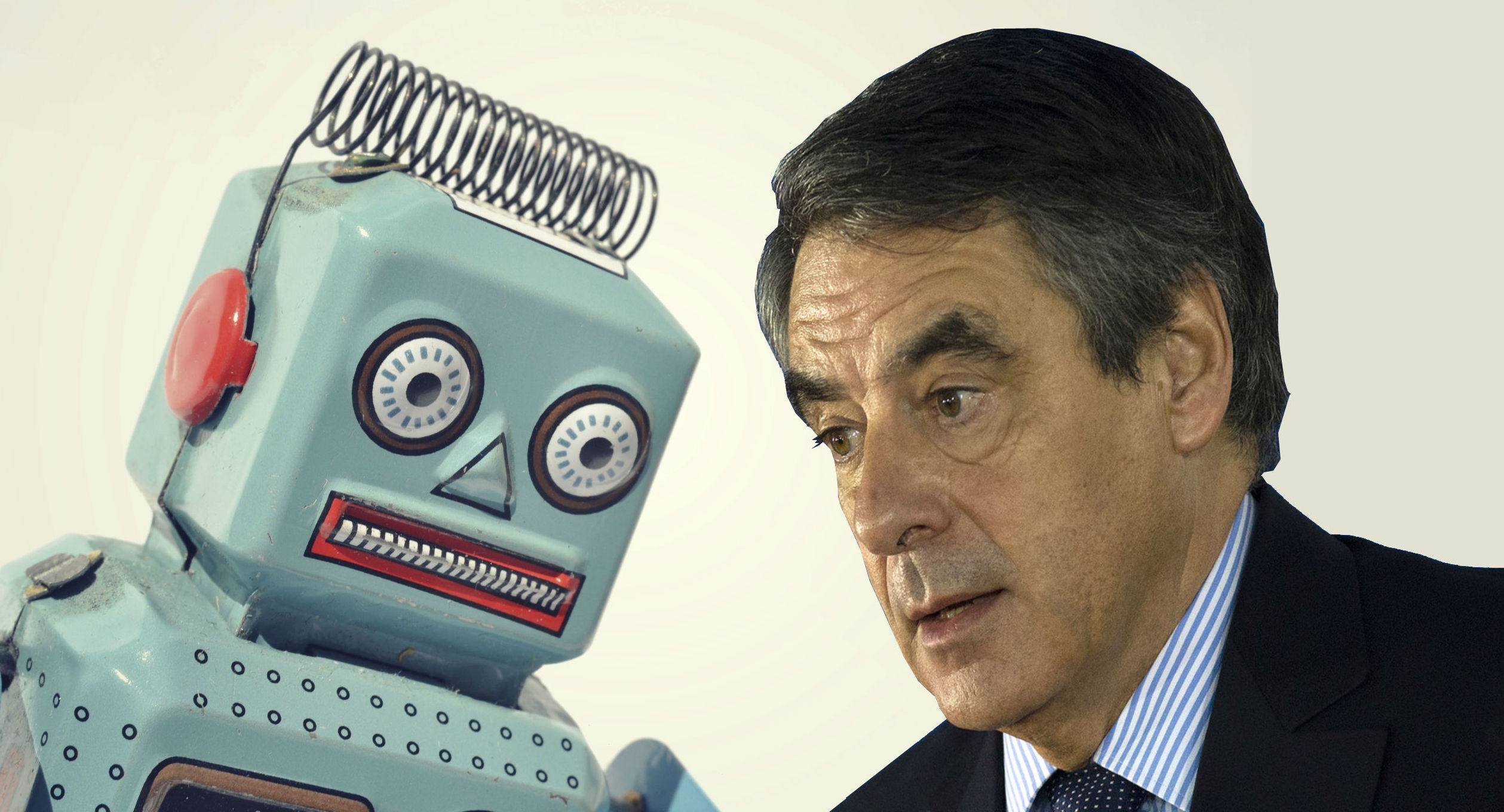

Ni bots, ni e-militants : François Fillon et l’exploitation des travailleurs du clic

Ce billet a été publié dans L’Obs / Rue89 le 3 février 2017. Dans le sillage du PenelopeGate, l’affaire des… read more Ni bots, ni e-militants : François Fillon et l’exploitation des travailleurs du clic

[Vidéo] MOOC : du crowsourcing au digital labor (janvier 2017)

J’ai été l’invité du Dominique Moulon pour assurer 6 épisodes du MOOC que l’Ecole Professionnelle Supérieure d’Arts Graphiques de la… read more [Vidéo] MOOC : du crowsourcing au digital labor (janvier 2017)

Qui a fait élire Trump ? Pas les algorithmes, mais des millions de “tâcherons du clic” sous-payés

Ce billet a été publié par L’Obs / Rue89 le 19 novembre 2016. Une version en anglais est disponible ici…. read more Qui a fait élire Trump ? Pas les algorithmes, mais des millions de “tâcherons du clic” sous-payés

[Slides séminaire #ecnEHESS] Christophe Benavent : Plateformes et gouvernementalité algorithmique (21 nov. 2016, 17h)

Pour la première séance de mon séminaire EHESS Étudier les cultures du numérique : approches théoriques et empiriques nous avons… read more [Slides séminaire #ecnEHESS] Christophe Benavent : Plateformes et gouvernementalité algorithmique (21 nov. 2016, 17h)

![[Vidéo] MOOC : du crowsourcing au digital labor (janvier 2017)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/02/logomoocparis.png)

![[Slides séminaire #ecnEHESS] Christophe Benavent : Plateformes et gouvernementalité algorithmique (21 nov. 2016, 17h)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/11/gears-and-86739623.jpg)