Month: October 2017

![Le programme du séminaire #ecnEHESS “Étudier les cultures du numérique” 2017/18 est arrivé [avec séance exceptionnelle !]](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/10/20171016_165751.png)

Le programme du séminaire #ecnEHESS “Étudier les cultures du numérique” 2017/18 est arrivé [avec séance exceptionnelle !]

Pour la dixième année consécutive, notre séminaire EHESS Etudier les cultures du numérique revient ! Et le programme est extrêmement… read more Le programme du séminaire #ecnEHESS “Étudier les cultures du numérique” 2017/18 est arrivé [avec séance exceptionnelle !]

Ailleurs dans les médias (août-oct. 2017)

» (11 oct. 2017) Lavori (futuri) in corso, ManagerItalia » (8 oct. 2017) Les adolescents face au diktat de la maigreur,… read more Ailleurs dans les médias (août-oct. 2017)

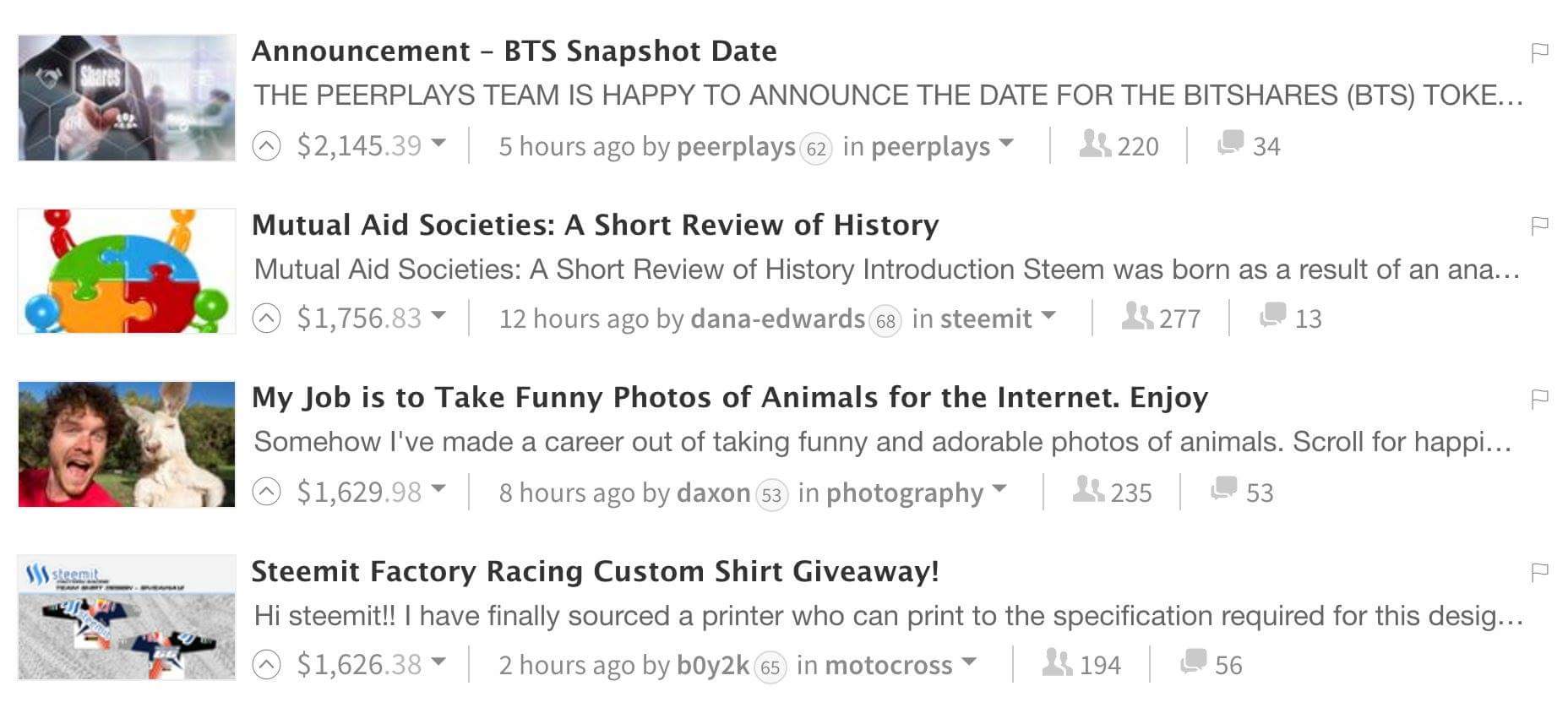

Pourquoi rémunérer les usagers des plateformes numériques est une mauvaise idée (blockchain edition)

Après cet article de Wired au sujet de Steemit, certains avaient salué une avancée dans la direction de la rémunération… read more Pourquoi rémunérer les usagers des plateformes numériques est une mauvaise idée (blockchain edition)

De quoi une plateforme (numérique) est-elle le nom ?

Est-ce que le mot “plateforme” est adapté pour décrire ce qui se passe dans l’économie numérique des dernières années ?… read more De quoi une plateforme (numérique) est-elle le nom ?