Tag: donald trump

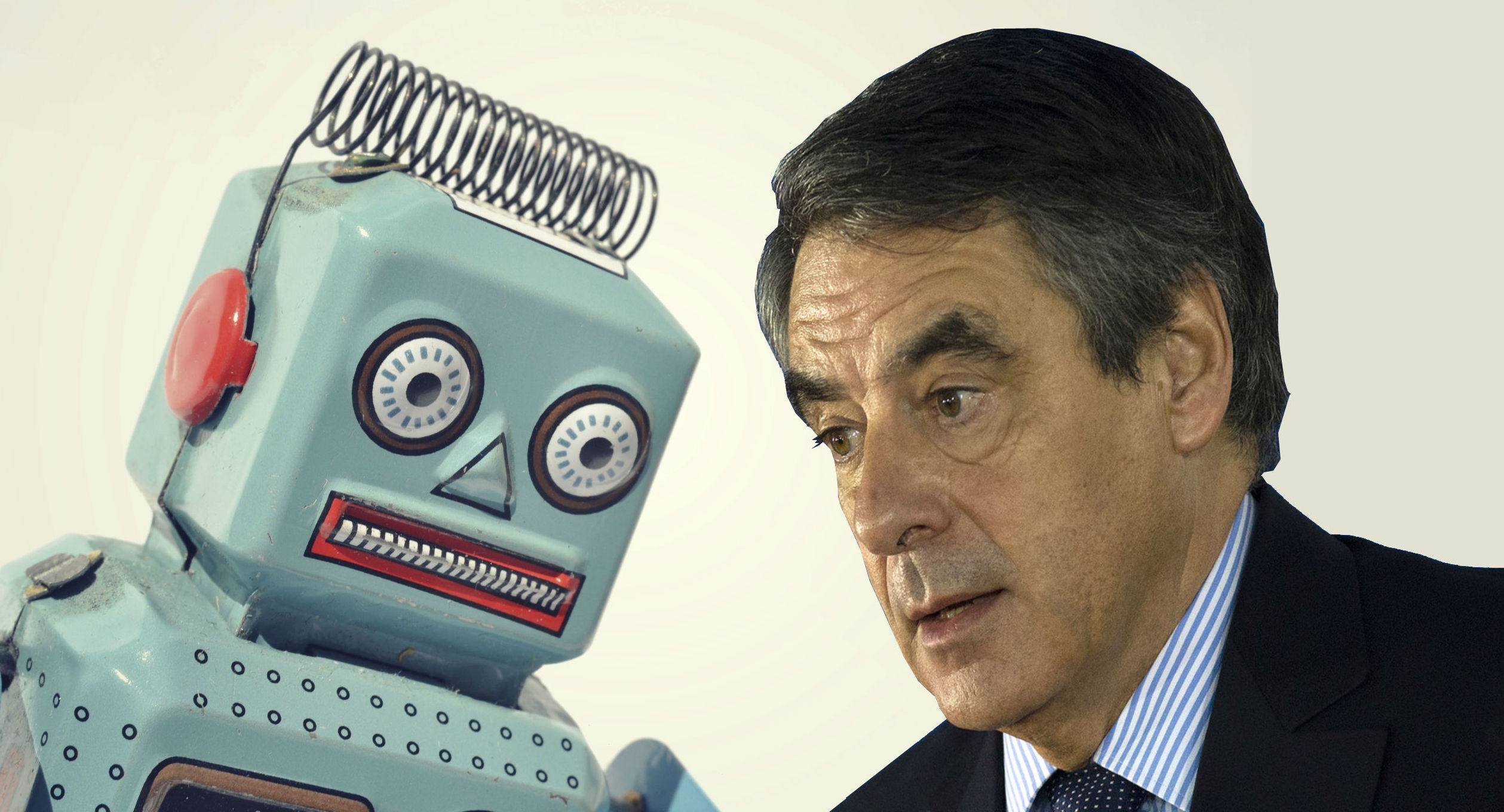

Ni bots, ni e-militants : François Fillon et l’exploitation des travailleurs du clic

Ce billet a été publié dans L’Obs / Rue89 le 3 février 2017. Dans le sillage du PenelopeGate, l’affaire des… read more Ni bots, ni e-militants : François Fillon et l’exploitation des travailleurs du clic

[Pocast] Surveillance internationale et médias sociaux avec Edouard Baer (Radio Nova, 2 janv. 2017)

Au petit matin, j’ai eu une conversation intéressante avec Edouard Baer et Thomas Baumgartner sur Radio Nova, dans l’émission Plus… read more [Pocast] Surveillance internationale et médias sociaux avec Edouard Baer (Radio Nova, 2 janv. 2017)

[Vidéo] Grand entretien Mediapart : l’impact des fermes à clic sur les élections (17 déc. 2016)

J’ai rendu visite à la rédaction de Mediapart pour une interview vidéo sur “fake news”, algorithmes et tâcherons du clic…. read more [Vidéo] Grand entretien Mediapart : l’impact des fermes à clic sur les élections (17 déc. 2016)

Bulles de filtres, spirales de silence, algorithmes et politique (NextINpact, 23 nov. 2016)

(Article paru sur NextINpact, 23 novembre 2016) Élection de Trump : influence ou innocence, le rôle de Facebook en questions… read more Bulles de filtres, spirales de silence, algorithmes et politique (NextINpact, 23 nov. 2016)

Qui a fait élire Trump ? Pas les algorithmes, mais des millions de “tâcherons du clic” sous-payés

Ce billet a été publié par L’Obs / Rue89 le 19 novembre 2016. Une version en anglais est disponible ici…. read more Qui a fait élire Trump ? Pas les algorithmes, mais des millions de “tâcherons du clic” sous-payés

Arrêtez de vous faire du souci pour la santé mentale de Trump : c’est celle de ses Twitter-ouvriers qui est à risque

Dans sa récente contribution lors du symposium re:publica 2016, Sarah T. Roberts soulignait les risques pour la santé mentale (et… read more Arrêtez de vous faire du souci pour la santé mentale de Trump : c’est celle de ses Twitter-ouvriers qui est à risque

![[Vidéo] Dans l’émission “Alors on pense” (France Info Tv, 12 févr. 2021)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2019/01/france-info-logo.jpg)

![[Pocast] Surveillance internationale et médias sociaux avec Edouard Baer (Radio Nova, 2 janv. 2017)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/11/novasession.png)

![[Vidéo] Grand entretien Mediapart : l’impact des fermes à clic sur les élections (17 déc. 2016)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/12/debat-37-illustr01-bis.jpeg)