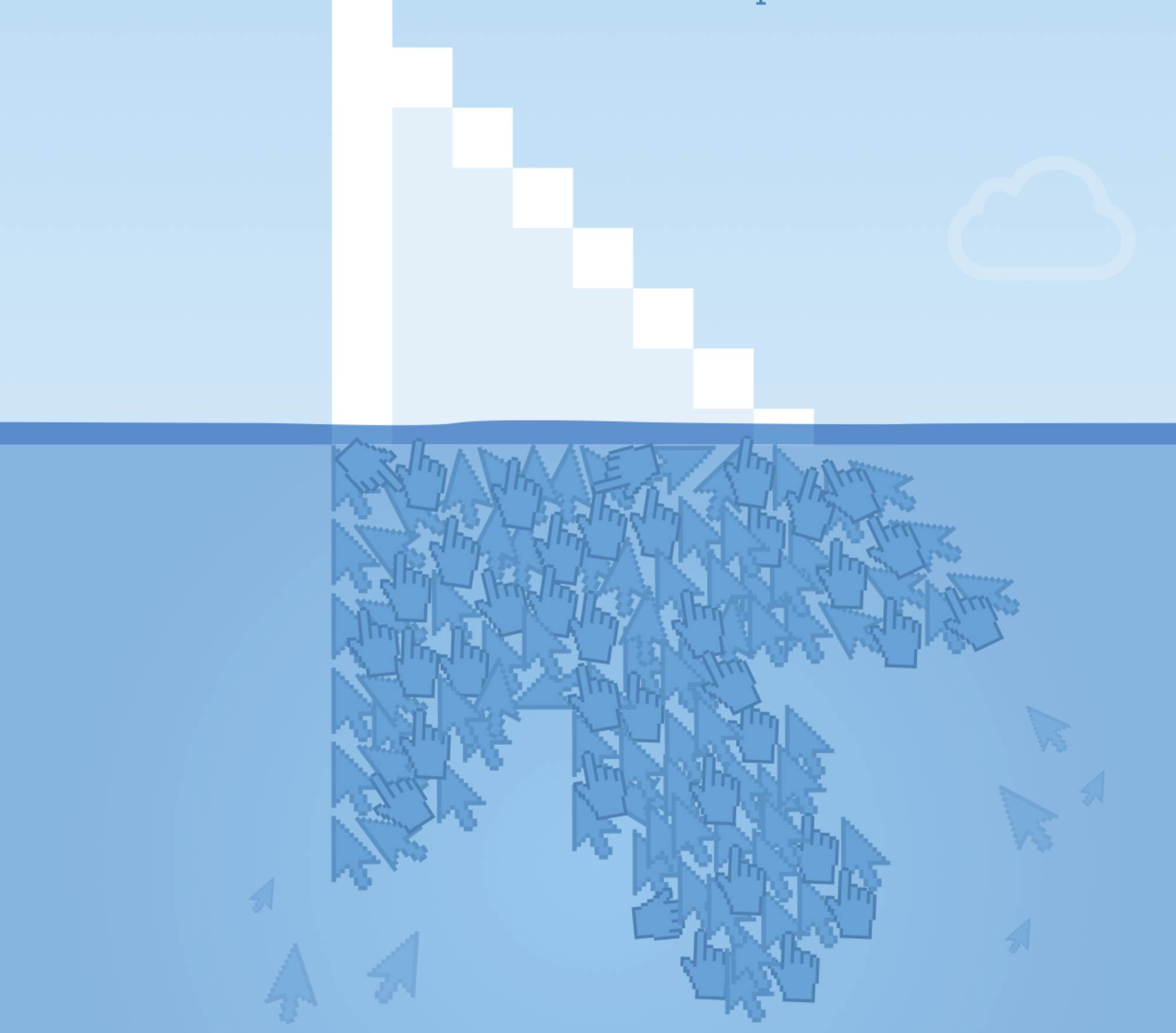

Tag: Le micro-travail en France

![[Vidéo] Le micro-travail en France (séminaire CFE-CGC Orange, Paris, 1 juillet 2019)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2019/08/CFE-CGC-Screenshot.png)

Posted in Videos

[Vidéo] Le micro-travail en France (séminaire CFE-CGC Orange, Paris, 1 juillet 2019)

Avec Paola Tubaro (CNRS), j’ai présenté lors du séminaire de la CFE-CGC Orange nos travaux concernant les « petites mains… read more [Vidéo] Le micro-travail en France (séminaire CFE-CGC Orange, Paris, 1 juillet 2019)

admin 1 July 2019

Rapport “Le micro-travail en France” : les médias en parlent (mai-août 2019)

Dans le cadre du projet DiPLab, que j’ai coordonné avec Paola Tubaro, le rapport complet du projet de recherche DiPLab… read more Rapport “Le micro-travail en France” : les médias en parlent (mai-août 2019)

admin 31 May 2019

Posted in Media features

Entretien dans Le Journal du CNRS (24 mai 2019)

Ces microtravailleurs de l’ombre 24.05.2019, par Laure Cailloce La toute première étude sur le microtravail en France vient d’être dévoilée…. read more Entretien dans Le Journal du CNRS (24 mai 2019)

admin 24 May 2019