Tag: travail numérique

[Podcast] “Prolétaires du web” une série de reportages radio pour la RTS (6 sept. 2020)

Pendant une semaine, sur la Radio Télévision Suisse Gérald Wang consacre 5 reportages aux nouveaux métiers précaires du web :… read more [Podcast] “Prolétaires du web” une série de reportages radio pour la RTS (6 sept. 2020)

Sur Radio Parleur (15 mai 2020)

Travailleurs, travailleuses du clic, défendez-vous ! – Ceci n’est pas une parenthèse #4 DE VIOLETTE VOLDOIRE15 MAI 20201204 0 L’événement est… read more Sur Radio Parleur (15 mai 2020)

![[Video] Une théologie politique des plateformes numériques (Québec, Canada, 24 mai 2018)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2018/05/diggers1.jpg)

[Video] Une théologie politique des plateformes numériques (Québec, Canada, 24 mai 2018)

Vidéo de la conférence “De quoi une plateforme numérique est-elle le nom ? Généalogie historique et récupération économique” que j’ai… read more [Video] Une théologie politique des plateformes numériques (Québec, Canada, 24 mai 2018)

![[Podcast] Secrets d’Info : le poids du digital labor dans les manipulations électorales (France Inter, 15 avril 2017)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2013/09/LogoFranceInter.jpg)

[Podcast] Secrets d’Info : le poids du digital labor dans les manipulations électorales (France Inter, 15 avril 2017)

Anne Brunel, rédactrice en chef à Radio France consacre une grande enquête Secrets d’Info du samedi aux manipulations électorales sur… read more [Podcast] Secrets d’Info : le poids du digital labor dans les manipulations électorales (France Inter, 15 avril 2017)

Grande enquête sur les ouvriers du clic (Le Figaro, 14 avril 2017)

Dans Le Figaro, la journaliste Elisa Braün propose une enquête riche et fouillée sur le phénomène des micro-tâches et des… read more Grande enquête sur les ouvriers du clic (Le Figaro, 14 avril 2017)

Recension de “Qu’est-ce que le digital labor ?” (ALCOR, 20 avril 2017)

Le site de l’association ALCOR (ALternative COnsumption Research), réseau de chercheurs engagés dans l’analyse de formes alternatives de consommation, accueille… read more Recension de “Qu’est-ce que le digital labor ?” (ALCOR, 20 avril 2017)

![[Séminaire #ecnEHESS] Mary L. Gray “Amazon MTurk: les coulisses de l’intelligence artificielle” (10 avril 2017, 17h)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/03/DataAIsuggest.jpg)

[Séminaire #ecnEHESS] Mary L. Gray “Amazon MTurk: les coulisses de l’intelligence artificielle” (10 avril 2017, 17h)

Enseignement ouvert aux auditeurs libres. Pour s’inscrire, merci de renseigner le formulaire. Pour la séance du 10 avril 2017 EHESS… read more [Séminaire #ecnEHESS] Mary L. Gray “Amazon MTurk: les coulisses de l’intelligence artificielle” (10 avril 2017, 17h)

Qui entraîne les IA et les drones ? Les internautes (Le Figaro, 22 mars 2017)

Dans Le Figaro no. 22586, en kiosque le mercredi 22 mars 2017, un article sur les liens entre digital labor… read more Qui entraîne les IA et les drones ? Les internautes (Le Figaro, 22 mars 2017)

[Séminaire #ecnEHESS] Mark Graham & Karen Gregory “Digital Labor and Global Exploitation” (20 févr. 2017, 17h)

Enseignement ouvert aux auditeurs libres. Pour s’inscrire, merci de renseigner le formulaire. Une séance spéciale, folks ! Dans le cadre… read more [Séminaire #ecnEHESS] Mark Graham & Karen Gregory “Digital Labor and Global Exploitation” (20 févr. 2017, 17h)

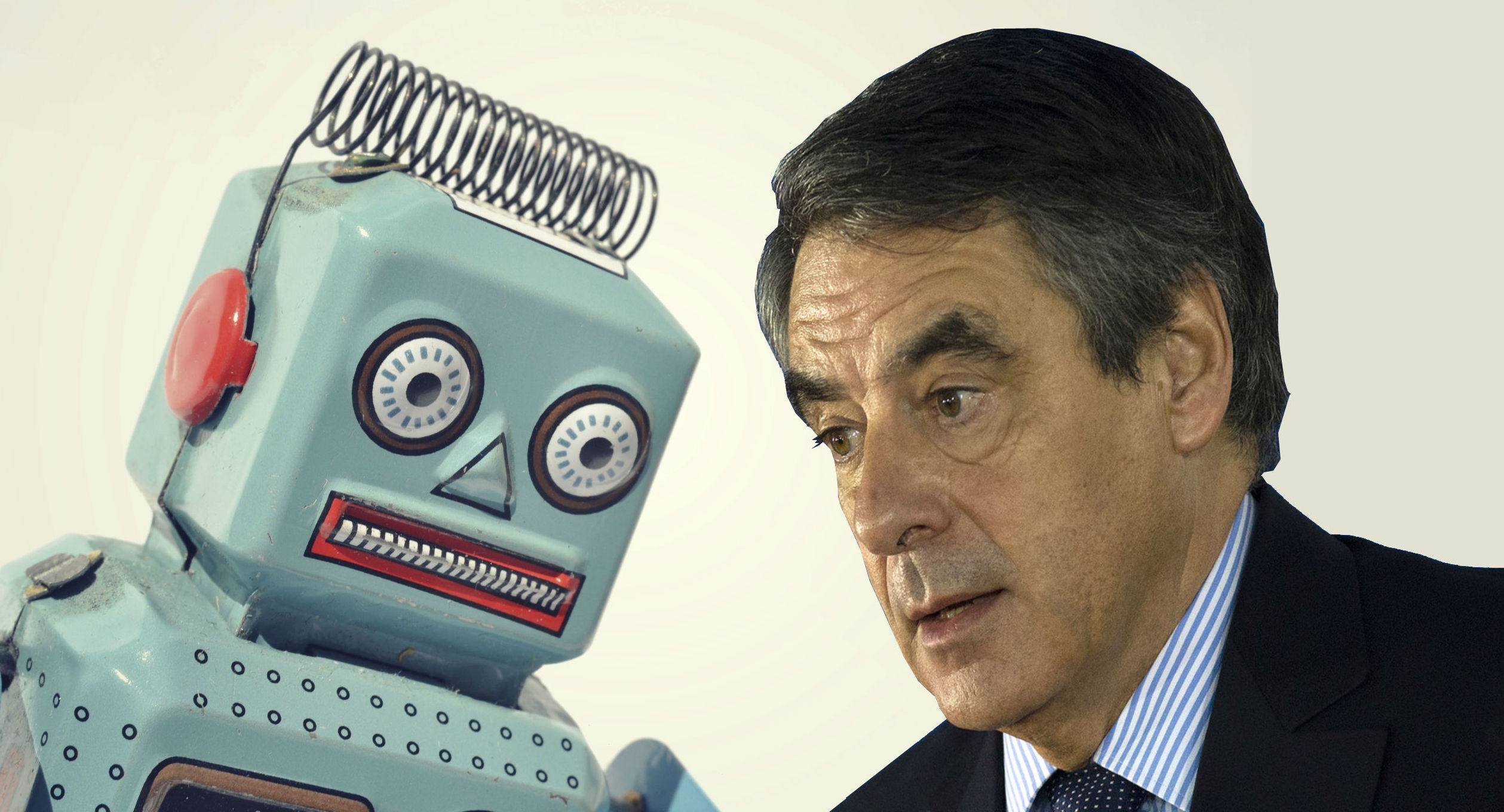

Ni bots, ni e-militants : François Fillon et l’exploitation des travailleurs du clic

Ce billet a été publié dans L’Obs / Rue89 le 3 février 2017. Dans le sillage du PenelopeGate, l’affaire des… read more Ni bots, ni e-militants : François Fillon et l’exploitation des travailleurs du clic

![[Podcast] “Prolétaires du web” une série de reportages radio pour la RTS (6 sept. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/11/RTSlogo.png)

![[Séminaire #ecnEHESS] Mark Graham & Karen Gregory “Digital Labor and Global Exploitation” (20 févr. 2017, 17h)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/02/sweatshop2.jpg)