Month: December 2014

Sur France Inter (31 déc. 2013)

Sur radio France Inter, la journaliste Laurence Garcia reçoit le sociologue Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques : Vers une… read more Sur France Inter (31 déc. 2013)

Sur France info (22 déc. 2014)

Sur le plateau de l’émission Les mots de l’Info (France Info), le journaliste Jean Zeid reçoit Antonio Casilli pour dresser… read more Sur France info (22 déc. 2014)

Digital Labor : compte rendu de la conférence LIFT14 d'Antonio Casilli (LeMonde.fr, 20 déc. 2014)

Sur Le Monde (blog InternetActu.net), le compte rendu du journaliste Hubert Guillaud de l’intervention d’Antonio Casilli lors du colloque LIFT… read more Digital Labor : compte rendu de la conférence LIFT14 d'Antonio Casilli (LeMonde.fr, 20 déc. 2014)

[Nouvel article] Pourquoi la radicalisation des communautés d'Internet n'est pas une fatalité

J’ai le plaisir d’annoncer la parution dans le dernier numéro de la Revue Française de Sociologie de notre nouvel article :… read more [Nouvel article] Pourquoi la radicalisation des communautés d'Internet n'est pas une fatalité

Ailleurs dans les médias (oct. – déc 2014)

Ailleurs dans les médias : journaux, blogs, émissions qui discutent, résument, citent les recherches et les textes du sociologue et… read more Ailleurs dans les médias (oct. – déc 2014)

Dans l'Est Républicain (7 déc. 2014)

A l’occasion de la conférence du 10 décembre 2014 dans le cadre du Forum Les Débats de l’Ecole des Mines de… read more Dans l'Est Républicain (7 déc. 2014)

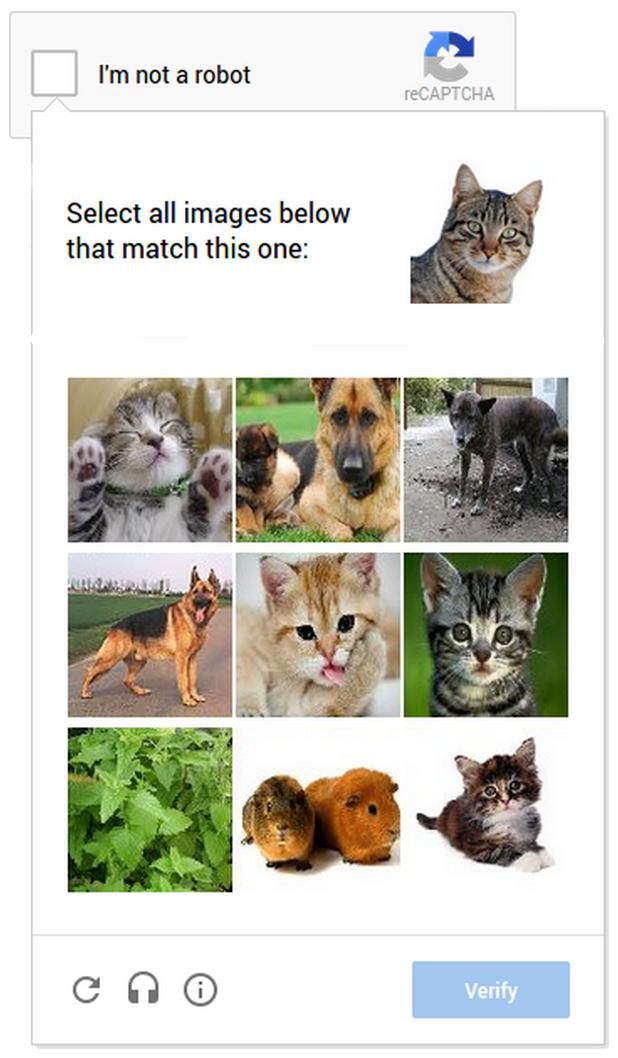

No CAPTCHA: yet another ruse devised by Google to extract free digital labor from you

Short version: Question: What is “No CAPTCHA reCAPTCHA”? Answer: A ruse devised by Google to extract some sweet, free, Mechanical… read more No CAPTCHA: yet another ruse devised by Google to extract free digital labor from you

[Slides] 'Etudier Facebook avec Algopol' séminaire #ecnEHESS (Irène Bastard & Cristophe Prieur, 15 déc 2014)

Pour la deuxième séance du séminaire EHESS Étudier les cultures du numérique : approches théoriques et empiriques nous avons eu… read more [Slides] 'Etudier Facebook avec Algopol' séminaire #ecnEHESS (Irène Bastard & Cristophe Prieur, 15 déc 2014)

![[Slides] 'Etudier Facebook avec Algopol' séminaire #ecnEHESS (Irène Bastard & Cristophe Prieur, 15 déc 2014)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2014/12/Algopol1.jpg)