Month: May 2019

Rapport “Le micro-travail en France” : les médias en parlent (mai-août 2019)

Dans le cadre du projet DiPLab, que j’ai coordonné avec Paola Tubaro, le rapport complet du projet de recherche DiPLab… read more Rapport “Le micro-travail en France” : les médias en parlent (mai-août 2019)

Grand entretien dans Sciences Humaines (mai 2019)

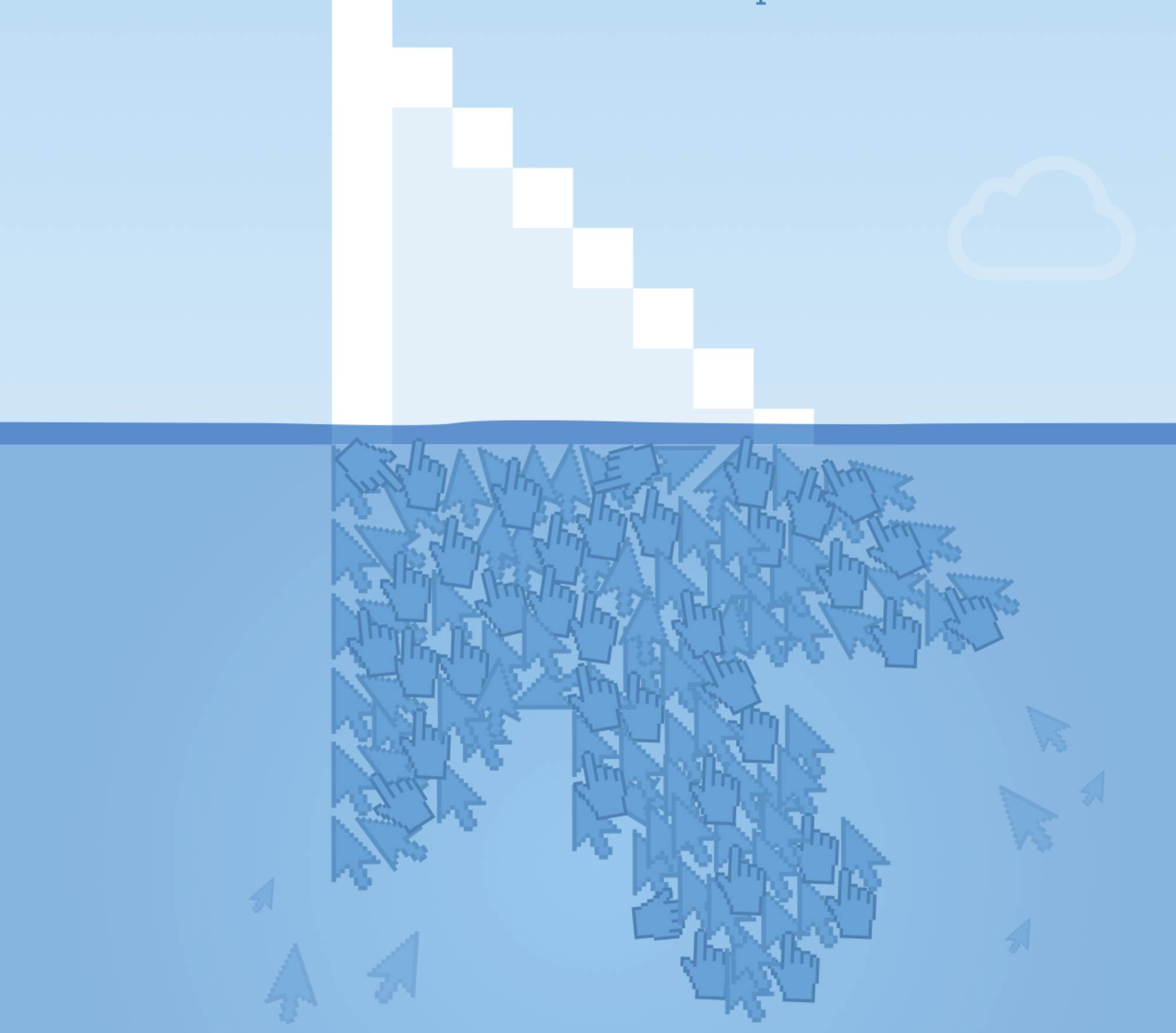

Comment internet nous met au travail : Rencontre avec Antonio Casilli. Hélène FROUARD. Sciences humaines, mai 2019, n°314, pp. 30-33… read more Grand entretien dans Sciences Humaines (mai 2019)

Entretien dans Le Journal du CNRS (24 mai 2019)

Ces microtravailleurs de l’ombre 24.05.2019, par Laure Cailloce La toute première étude sur le microtravail en France vient d’être dévoilée…. read more Entretien dans Le Journal du CNRS (24 mai 2019)

Automation, plateformes et régulation du numérique (six conférences Taïwan, Japon, Corée du Sud, mai 2019)

Dans la cadre d’un cycle des Echanges Franco-Asiatiques organisées par l’Institut français, j’ai assuré six conférences en trois pays d’Asie…. read more Automation, plateformes et régulation du numérique (six conférences Taïwan, Japon, Corée du Sud, mai 2019)

Interview pour l’Institut Français (14 mai 2019)

RencontreDébat d’idées Antonio Casilli Les géants du Net ont le pouvoir de décider ce que nous regardons et apprenons Au… read more Interview pour l’Institut Français (14 mai 2019)

Tribune dans L’Obs “Lettre à l’Europe” (4 mai 2019)

Pour lire la version parue en ligne le 4 mai 2019 sur le site web de L’OBS, cliquer ici. Version… read more Tribune dans L’Obs “Lettre à l’Europe” (4 mai 2019)

Tribune dans l’Humanité Dimanche (2 mai 2019)

Dans L’Humanité Dimanche, je co-signe avec Paola Tubaro (CNRS) une tribune sur le micro-travail des femmes en France, basé sur… read more Tribune dans l’Humanité Dimanche (2 mai 2019)

![[Podcast] Interview La 1ere, RTS (29 mai 2019)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/11/RTSlogo.png)