Month: January 2014

About the chilling effect of communication surveillance on free speech (a letter from the President of the USA)

A French version of this post has been featured in Slate, La Libre Belgique, and Yahoo News. “I owe you… read more About the chilling effect of communication surveillance on free speech (a letter from the President of the USA)

Travail numérique et revenu de base (interview dans Usbek & Rica, févr. 2014)

Le numéro 12 du magazine Usbek & Rica, consacré à “Internet et le capitalisme”, propose une interview avec le sociologue… read more Travail numérique et revenu de base (interview dans Usbek & Rica, févr. 2014)

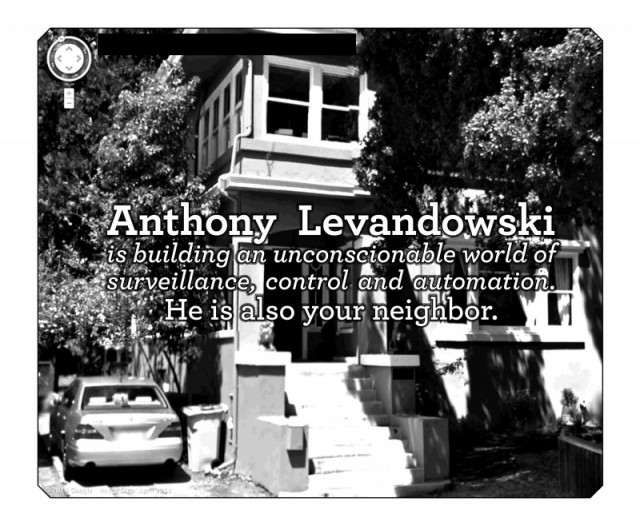

Privacy is not dying, it is being killed. And those who are killing it have names and addresses

Quite often, while discussing the role of web giants in enforcing mass digital surveillance (and while insisting that there is… read more Privacy is not dying, it is being killed. And those who are killing it have names and addresses

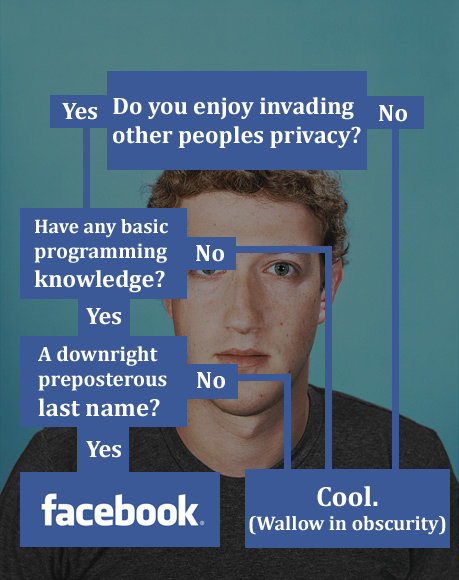

Vie privée : la plus belle des ruses de Facebook (tribune Corriere della Sera, 19 janv. 2014)

Une tribune signée par Antonio A. Casilli dans l’édition du dimanche 19 janvier 2014 du quotidien italien Il Corriere della… read more Vie privée : la plus belle des ruses de Facebook (tribune Corriere della Sera, 19 janv. 2014)

Privacy: the greatest trick Zuckerberg ever pulled

Here’s the translation of my op-ed published in the Sunday, Jan. 19, 2014 edition of the italian newspaper Il Corriere… read more Privacy: the greatest trick Zuckerberg ever pulled

Vie privée : la plus belle des ruses de Mark Zuckerberg

Traduction de l’italien de ma tribune parue dans le quotidien Il Corriere della Sera (supplément “La Lettura”), dimanche 19 janvier… read more Vie privée : la plus belle des ruses de Mark Zuckerberg

Dans Libération (18 janvier 2014)

Dans l’édition du weekend du quotidien Libération, les journalistes Matthieu Ecoiffier, Erwan Cario, Anastasia Vécrin et Jonathan Bouchet-Petersen consacrent un… read more Dans Libération (18 janvier 2014)

[Podcast] Sur France Culture : Internet, une nouvelle géographie (15 janv. 2014)

Sylvain Kahn accueille sur le plateau de son émission Planète Terre Boris Beaude, Dana Diminescu et Antonio A. Casilli pour… read more [Podcast] Sur France Culture : Internet, une nouvelle géographie (15 janv. 2014)

Seminaire EHESS/CVPIP de Nicolas Colin "L'âge de la multitude" (20 janvier 2014, 17h)

Dans le cadre du séminaire EHESS Étudier les cultures du numérique : approches théoriques et empiriques et en collaboration avec… read more Seminaire EHESS/CVPIP de Nicolas Colin "L'âge de la multitude" (20 janvier 2014, 17h)

Antonio Casilli : la désintermédiation médicale sur Internet (Le Monde, 08 janv. 2014)

A l’occasion de la parution du rapport final du projet de recherche ANAMIA, Pascale Santi (Le Monde, rubrique Sciences) interviewe… read more Antonio Casilli : la désintermédiation médicale sur Internet (Le Monde, 08 janv. 2014)