Month: May 2011

Le refus de la civilisation du Net engage le cognitariat à un difficile examen de conscience (s01e03)

Nous ne pouvons plus nous dire, en même temps, “natifs” et “barbares” du numérique… Click to enlarge « Go to the… read more Le refus de la civilisation du Net engage le cognitariat à un difficile examen de conscience (s01e03)

Mark Zuckerberg et la collectivisation de la plus-value numérique (S01E02)

Deuxième épisode de notre grande saga bédé… Click to enlarge « Go to the previous episode Go to the next episode… read more Mark Zuckerberg et la collectivisation de la plus-value numérique (S01E02)

Note de lecture des "Liaisons numériques" sur le site de la FCSSF (mai 2011)

Sur le site Web de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France, Henry Colombani consacre une note de lecture à l’ouvrage d’Antonio Casilli, Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil). “L’ouvrage d’Antonio A. CASILLI est une véritable réflexion sociologique et anthropologique sur les usages du numérique. La mutation en cours et les enjeux qu’elle fait naître sont abordés ici avec tout l’approfondissement nécessaire, loin de effets trop sensibles ou jugements de valeurs plus ou moins moralisateurs auxquels elle donne trop souvent lieu. Et si l’on peut tout à fait ne pas partager certaines thèses, elles sont suffisamment argumentées pour provoquer un véritable travail et nous stimuler…”

Antonio Casilli est l'invité de Curioser (mai 2011)

Une interview, des extraits vidéo et quelques nouveautés dans cette interview d’Antonio Casilli pour Curioser, laboratoire d’études et de communication digitale. L’auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil) y parle d’amitié, engagement et petits chatons… “Pour Casilli, la grande évolution du point de vue de la méthodologie réside dans l’application de « l’analyse des réseaux sociaux » au digital. Elle ne repose non plus sur une logique quantitative ou qualitative mais sur l’approche relationnelle : on étudie la hiérarchisation, les liens, l’étendue, la création du capital social en ligne, etc…”

La farce du e-G8 et la tragédie du cognitariat (S01E01)

Le premier épisode d’une série BD qui devrait plaire aux grands comme aux petits… Click to enlarge » Go to… read more La farce du e-G8 et la tragédie du cognitariat (S01E01)

e-G8 : la conscience d’un internaute, combien ça coûte ?

Sur Mediapart, le guru du numérique Nova Spivak a dénoncé l’effort d’embrigadement du Net opéré par l’administration Sarkozy. Invité au… read more e-G8 : la conscience d’un internaute, combien ça coûte ?

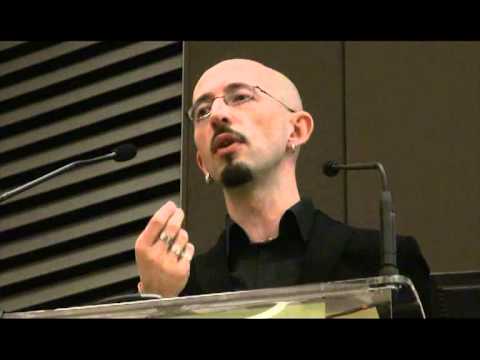

Vidéo de l’intervention d’Antonio Casilli au Parlement du Futur (Assemblée nationale, Paris, 27 mai 2011)

Vendredi 27 mai 2011, à 17h le sociologue Antonio A. Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Seuil) interviendra à l’Assemblée Nationale, dans le cadre du colloque Parlement du futur “Entre desirs et dechets : jusqu’ou irons-nous avec l’electronique ambiante ?”.

Parution de "Cultures du numérique" (Ed. du Seuil)

Le voilà entre mes main : le premier exemplaire de « Cultures du numérique » que j’ai dirigé et dont j’ai le… read more Parution de "Cultures du numérique" (Ed. du Seuil)

"Corps en ligne, corps hors ligne" : entretien avec Antonio A. Casilli dans Poli n. 4 (mai 2011)

La revue Poli – Politique de l’image publie une interview avec Antonio A. Casilli à propos de son ouvrage Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil). “Virtualisation” du corps, avatars, identité en ligne, amitié et intimité dans les réseaux sociaux d’Internet : voilà quelques uns des sujets traités dans le long entretien conduit par Marion Coville. Ici, la première partie de l’interview : la lecture se poursuit dans le numéro 4 de la revue…

The number of my online friends and Dunbar's not-so-hidden scientific agenda

Neocortex matters more than social enhancements à la Facebook, says Robin “Dunbar’s number” Dunbar in a recent article. Will these results get him a Nobel Prize?