Month: February 2011

Dans Atlantico (28 févr. 2011)

Dans la nouvelle revue en ligne Atlantico, une “brève” sur la rupture amoureuse à l’heure du Web 2.0 relatant les propos d’Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Seuil). “A l’heure de la rupture, les réseaux sociaux viennent passablement compliquer les choses. Il est difficile de voir son ex continuer à actualiser ses statuts sur Facebook, et encore plus ardu de ne pas céder à la tentation de l’espionner à longueur de journée. Owni a recueilli des témoignages de ces éconduits 2.0 qui se laissent plus ou moins volontairement torturer par les réseaux sociaux…”

"Rupture amoureuse et réseaux sociaux" : Antonio Casilli interviewé dans Owni (26 févr. 2011)

Dans Owni.fr, la journaliste Julia Vergely se penche sur la difficulté de rompre un lien amoureux dans un contexte de saturation informationnelle. Interviewé, le sociologue Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques (Seuil) commente et apporte un éclairage en termes d’analyse culturelle et de théorie des réseaux. La conclusion ? Avec le nombre encore plus important de liens que créent les réseaux sociaux, la rupture ne doit plus seulement être physique, mais également numérique. “Avant Internet, dans la suite d’une rupture, prendre des nouvelles de son ex revenait à réaffirmer qu’un lien fort existait deux personnes. Avec Internet il n’est plus besoin de réaffirmer clairement ce lien. On peut continuer à entretenir une interaction, mais il s’agira d’un lien beaucoup plus faible, basé sur des signaux fragmentés. Le stalker, celui qui traque, se contentera d’une observation passive ou même d’un suivi flottant. Cette articulation entre éléments forts et faibles est peut-être une manière plus souple d’articuler une dynamique relationnelle. Les deux ruptures doivent être négociées ensemble…”

Les médecins à l'écoute de la voix d'Internet : Antonio Casilli à la Doctisemaine (25 févr. 2011)

Antonio A. Casilli (EHESS, Paris), auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Seuil) en conversation avec Margherita Nasi et Thibault Henneton pour la Doctisemaine. “Le point d’entrée du patient, c’est Google ou Wikipedia, et l’internaute peut ensuite se retrouver sur un site institutionnel, un site communautaire comme Doctissimo, ou sur des sites de médecins…Le rôle du practicien est alors d’accompagner le patient à travers cette masse d’informations, en faisant une intermédiation souple. Aux Etats-Unis, la logique va plus loin encore : avec des sites comme healthgrades.com ou ratemds.com, les médecins font face à la question du suivi de la qualité de leur prestations. Avant Internet, l’indicateur de la qualité du médecin était le taux de guérison. A partir des années 1980 la situation a progressivement changé : il fallait que le médecin ait des “bedside manners” (littéralement “à côté du lit”), des qualités relationnelles. Et les médias sociaux actuels sont justement des technologies relationnelles. Aujourd’hui, le médecin doit aussi être à l’écoute de la voix d’Internet…”

Antonio Casilli dans Owni.eu (22 févr. 2011)

Owni.eu publie le texte en anglais de l’intervention d’Antonio A. Casilli (EHESS, Paris), auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Seuil) dans le cadre du débat « Web Culture : nouveaux modes de connaissance, nouvelles sociabilités » (Villa Gillet, Lyon, 10 février 2011) animé par Sylvain Bourmeau (Mediapart), avec la participation de Dominique Cardon (Orange Labs / EHESS) et Virginia Heffernan (New York Times). “Today’s Internet users are also subject to an increasing number of political threats. As social scientists and as “political animals”, we have the duty to denounce these dangers. If, as I have maintained, computer-mediated communication relies upon a prudent mix of social density (our “little boxes”) and social openness (our “long bridges”), state powers and corporate giants cannot be allowed to throw either one of this mechanisms out of gear. Yet this is exactly what is happening as we speak…”

Le ‘droit de jouissance’ dans la culture du numérique : objets et représentations du netporn (slides)

Slides du séminaire EHESS ‘Corps et TIC : approches socio-anthropologiques des usages numériques’ (24 févr. 2011) : porno participatif, ses articulations avec le Web 2.0.

Dans La Revue du MAUSS (15 févr. 2011)

Dans le La revue du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales), Simon Borel propose une recension de l’ouvrage Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Seuil) du sociologue Antonio Casilli. Une lecture attentive et équilibrée, qui ouvre un dialogue autour de la structure du don dans les sociétés connectées. “Cette recherche très stimulante sur les différentes dimensions de la socialité virtuelle en émergence appelle les sciences sociales à se saisir de cette question cruciale de la mutation anthropologique à l’œuvre tant du point de vue de la subjectivation que de la socialisation des individus dans les réseaux. La sociabilité virtuelle, trop souvent abordée via une empiricité éparpillée, doit être étudiée comme un fait social total…”

"Des parias, des ponts et des primates" : texte de l'intervention d'Antonio Casilli à la Villa Gillet (10 févr. 2011)

Des parias des ponts et des primates : éléments pour une sociologie des interactions en ligne : texte de l’intervention d’Antonio A. Casilli (EHESS, Paris), auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Seuil) dans le cadre du débat « Web Culture : nouveaux modes de connaissance, nouvelles sociabilités », Villa Gillet, Lyon, 10 février 2011. “DES PARIAS, DES PONTS, ET DES PRIMATES : ÉLÉMENTS POUR UNE SOCIOLOGIE DES INTERACTIONS EN LIGNE — Mon intervention sera consacrée aux structures sociales que les utilisateurs de réseaux de communication en ligne (notamment, le Web et les médias sociaux) contribuent à mettre en place. Je voudrais montrer qu’au cours des dix dernières années, la compréhension scientifique des modes de sociabilité basés sur Internet a spectaculairement progressé, et que les politiques publiques liées à Internet, sa régulation et sa gouvernance, doivent prendre en compte ces avancées…”

"Les nouveaux réseaux sociaux" : vidéo de l'intervention d'Antonio Casilli à l'Exploradôme (11 déc. 2010)

Le sociologue Antonio A. Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Seuil) a été l’invité de la table ronde “Les nouveaux réseaux sociaux” organisée le 11 décembre à l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine dans le cadre des Rencontres Science Culture Démocratie. Modéré par Loïc Mangin (Pour la Science), à la présence d’Aurélie Aubert (Université Paris 8) et Thomas Gaon (Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve St Georges)…

Bums, bridges, and primates: Some elements for a sociology of online interactions

What kind of social structures Web users contribute to put in place? And what do monkeys have to do with it? Text presented at the conference “Web Culture: New Modes of Knowledge, New Sociabilities”, Villa Gillet, Lyon (France), February 10th, 2011.

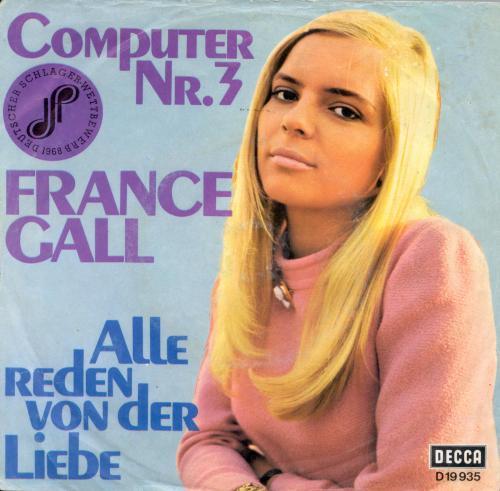

My networked Valentine: half a century of love and computers

St Valentine special: half a century of songs about communication technologies and how we vest them with our quest for love.