Tag: esanté

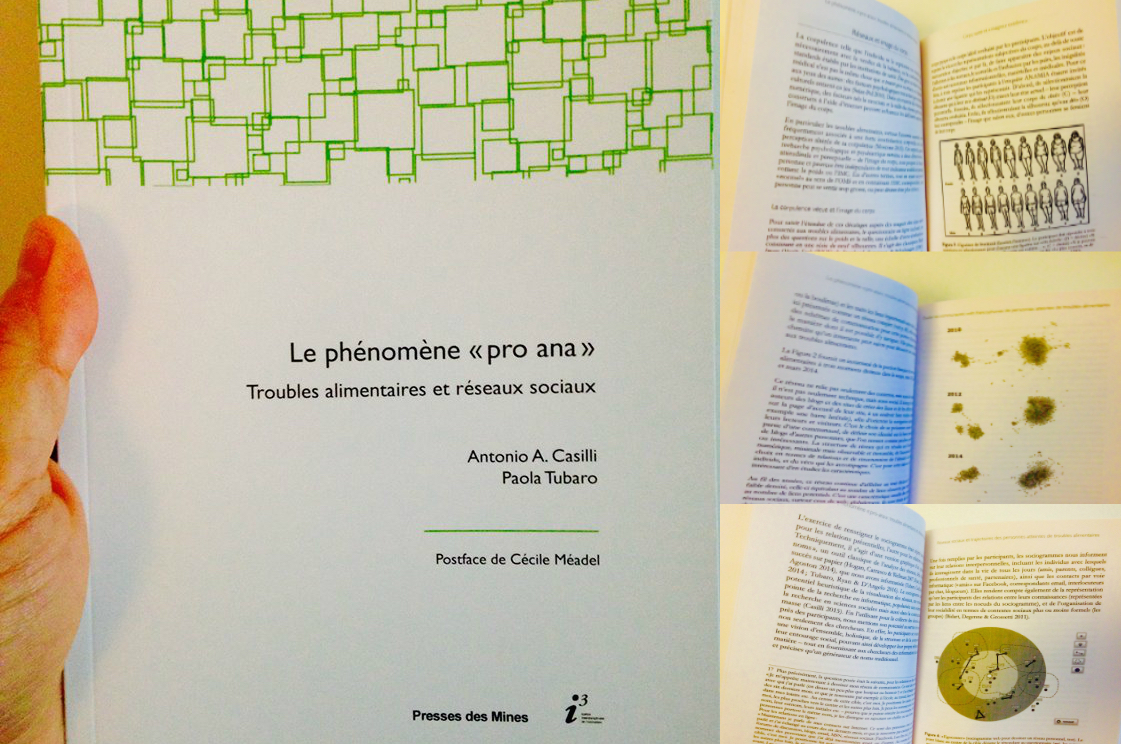

Dernier ouvrage : “Le phénomène “pro-ana’. Troubles alimentaires et réseaux sociaux” (Oct. 2016)

Mon dernier ouvrage (co-écrit avec Paola Tubaro) est Le phénomène “pro-ana”. Troubles alimentaires et réseaux sociaux, paru aux Presses des… read more Dernier ouvrage : “Le phénomène “pro-ana’. Troubles alimentaires et réseaux sociaux” (Oct. 2016)

La e-santé et ses déboires : vidéo de l'intervention d'Antonio Casilli au Congrès de l'AFS (Grenoble, 7 juillet 2011)

Le sociologue Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du (Seuil), interviendra au Congrès Grenoble 2011 de l’AFS (Association Française de Sociologie) à l’occasion de la semi-plénière “Les technologies de l’information et de la communication en santé : un nouvel essor pour le champ sanitaire ?”. Sa présentation, dont le titre est E-santé : entre conflits sociaux et fractures sanitaires, aura lieu à l’amphi 10 (Campus de St-Martin d’Hères) le 7 juillet 2011, à 11h dans le cadre des activités des RT19 “Santé, médecine, maladie, handicap” et RT29 “Sciences et techniques en société” de l’AFS. Elle sera retransmise en streaming sur le site http://www.canalc2.tv…

Dans Pulsations n. 5 (juin 2011)

Pulsations, le journal des Hôpitaux Universitaires de Genève publie une interview avec Antonio A. Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil). L’occasion de parler d’eSanté, Wikipedia et industries pharmaceutiques. “Avec l’essor des nouvelles technologies, assiste-t-on à la fin de la médecine de chevet et au début de la médecine d’ordinateur ? Au contraire, l’essor de nouvelles technologies en médecine s’inscrit dans la continuité de phénomènes et de pratiques qui préexistent au Web. Certains commentateurs s’inquiètent de voir les cliniciens troquer, pour ainsi dire, leur stéthoscope pour une souris d’ordinateur…”

"Santé future, inégalités passées" : Antonio Casilli au Débat eSanté de Regards Sur Le Numérique

Le sociologue Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil) participe au Débat de RSLN “eSanté : le futur est-il déjà là ?” “Un déplacement progressif des scènes de l’exclusion et de l’isolement social pourrait s’opérer si la « fracture numérique » finissait par recouper une « fracture sanitaire » entre usagers ayant accès à de l’aide en ligne et à de l’information de qualité et des couches de population progressivement évincées de cette démarche d’ ’empowerment’ des malades. Le risque est que les usages numériques contribuent à exacerber ces inégalités…”

Conférence d'Antonio Casilli à Euro Cos (Strasbourg, 16 avril 2011)

Le sociologue Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Seuil) interviendra samedi 16 avril 2011 dans le cadre des journées d’étude Euro Cos 2011 “Internet : des promesses pour la santé” qui auront lieu à la Clinique Sainte-Barbe, Groupe Hospitalier Saint-Vincent (29, rue du Faubourg National, Strasbourg). “L’internet est depuis sa création un lieu de mobilisations et de contestation des pouvoirs biomédicaux par des groupes de patients organisés…”